على غرار interstellar.. عالم فيزياء يقترح إرسال مركبة فضاء إلى ثقب أسود

على غرار فيلم الخيال العلمي الشهير interstellar، يقترح عالم الفيزياء الفلكية وخبير الثقوب السوداء، كوزيمو بامبي، إرسال مركبة فضائية صغيرة، لا يتجاوز وزنها مشبك ورق وبسرعة تقترب من سرعة الضوء، لأقرب الثقوب السوداء لكوكب الأرض، كي تنفذ مهاماً علمية لفهم طبيعة المكان والزمان وقوانين الفيزياء في أقصى حالاتها تطرفاً.

كوزيمو بامبي، عالم فيزيائي إيطالي، وُلد في فلورنسا عام 1980، ويُعد من أبرز المتخصصين في نظرية النسبية والكونيات. ويشغل حالياً منصب أستاذ الفيزياء بجامعة فودان في شنغهاي بالصين.

ويتركز عمل بامبي البحثي على اختبارات النسبية العامة في الحقول القوية، والثقوب السوداء، والانهيار الجاذبي، وفيزياء الكون المبكر، وله أكثر من 100 دراسة علمية في هذه المجالات.

ونشرت الدراسة التي قام عليها بامبي، واعتبرها خبراء بعيدة المنال تقنياً، لكنها ليست مستحيلة، مؤخراً، في دورية “آي ساينس” الدولية.

حد المجال

تعد نظرية عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين للنسبية العامة، الإطار الحالي الذي نصف من خلاله التفاعلات الجاذبية، وبنية الزمكان، والثقوب السوداء. ولعدة عقود، تم اختبار هذه النظرية بشكل مكثف في ما يُعرف بـ”حد المجال الضعيف” من خلال تجارب في النظام الشمسي، ورصد النجوم النابضة الثنائية (نجم له رفيق ثنائي، غالباً ما يكون قزماً أبيض أو نجماً نيوترونياً).

ويصف العلماء “حد المجال الضعيف” في نظرية “النسبية العامة”، أنه الحالة التي يكون فيها تأثير الجاذبية ضعيفاً بما يكفي بحيث يمكن تقريب معادلات أينشتاين المعقدة إلى شكل أبسط يُشبه قوانين نيوتن للجاذبية.

وفي هذا الحد، تكون انحناءات الزمكان صغيرة، وسرعات الأجسام بطيئة مقارنة بسرعة الضوء، ما يسمح باستخدام تحليل خطي لمجالات الجاذبية. ويُستخدم هذا المفهوم لفهم كيف تُنتج “النسبية العامة” نتائج متوافقة مع قوانين نيوتن للحركة في الظروف العادية، مثل دوران الكواكب حول الشمس أو حركة الأقمار الصناعية، وهو ما يُعزز من اتساق “النسبية” مع التجارب الكلاسيكية.

أما “حد المجال القوي”، وهي الحالة التي تكون فيها الجاذبية شديدة جداً، بحيث لا يمكن تبسيط أو تقريب معادلات أينشتاين إلى قوانين نيوتن، فبقي غير مستكشف بالكامل حتى وقت قريب، فيما تُعتبر الثقوب السوداء مختبرات مثالية لاختبار النسبية العامة في هذا الحد القوي، لأنها مصادر أقوى المجالات الجاذبية التي يمكن العثور عليها في الكون.

حتى الآن، أقرب ثقب أسود مكتشف للأرض هو GAIA-BH1، الذي اكتُشف في سبتمبر 2022، ويقع على مسافة 1560 سنة ضوئية من المجموعة الشمسية في كوكبة الحوّاء، وهو نظام نجمي ثنائي يتكوّن من نجم شبيه بالشمس، وثقب أسود يُرجّح أن يكون من فئة الثقوب السوداء النجمية.

ويُعد هذا النظام أقرب نظام معروف يحتوي على ثقب أسود مؤكّد نسبياً، متقدمًا على أنظمة مشابهة مثل Gaia BH2، وGaia BH3، وA0620-00، ويدور النجم والثقب الأسود حول بعضهما البعض خلال فترة تبلغ نحو 186 يوماً، مع مدار بيضاوي الشكل.

ومع ذلك، تُشير التقديرات إلى أنه قد توجد العديد من الثقوب السوداء غير المكتشفة أقرب إلينا. فبناءً على تقديرات تقريبية، قد يكون أقرب ثقب أسود على مسافة 20-25 سنة ضوئية فقط.

تُشير النماذج الحالية إلى وجود ما بين 100 إلى 400 مليار نجم عادي في مجرة درب التبانة. وبناءً على هذه الأرقام، تُقدّر النماذج وجود حوالي مليار ثقب أسود نجمي (تتكون من انهيار النجوم الكبيرة).

وعلى الرغم من وجود حالة عدم يقين كبيرة في هذه الأرقام، يمكن القول أن هناك ثقباً أسود واحد و10 أقزام بيضاء لكل 100 نجم عادي. وبناءً على هذه النسبة، من الممكن أن يقع أقرب ثقب أسود على مسافة تتراوح بين 20 إلى 25 سنة ضوئية.

عدسة الجاذبية الدقيقة

إذا كان أقرب ثقب أسود في نظام ثنائي مع نجم عادي، يمكن اكتشافه من خلال رصد الحركة المدارية للنجم المرافق. لكن أغلب الثقوب السوداء في مجرتنا هي ثقوب منفردة، أي لا يوجد لها نجم مرافق.

وتعد عدسة الجاذبية الدقيقة هي الطريقة الرئيسية لاكتشافها حالياً، وهي ظاهرة فلكية تنشأ عندما يمر جسم ذو كتلة، مثل نجم أو كوكب، بين مراقب بعيد ومصدر ضوء بعيد، مثل نجم أو مجرة، فيعمل هذا الجسم الوسيط على ثني الضوء القادم من المصدر بفعل جاذبيته، ما يؤدي إلى تضخم مؤقت في سطوع المصدر من وجهة نظر الراصد. وهذه الظاهرة ناتجة عن تأثير النسبية العامة لأينشتاين.

ومع ذلك، هناك تقنيات مستقبلية واعدة تشمل الرصد الكهرومغناطيسي، حيث يمكن للثقب الأسود المنفرد أن يُصدر إشعاعاً عند تراكم الغاز من الوسط بين النجمي والموجات الجاذبية، التي يمكن أن تُنتج عند تفاعل الأحداث الكهرومغناطيسية العابرة مع الثقب الأسود.

والثقوب السوداء بطبيعتها غير مرئية، فهي لا تصدر ضوءاً ولا تعكسه، لكن تطور أساليب الرصد، مثل قياس تأثيرها على حركة النجوم المحيطة أو رصد تشوهات الضوء، تُبشّر بإمكانية اكتشاف ثقب أسود لا يبعد أكثر من 25 سنة ضوئية عن الأرض.

ويتوقع بامبي أن يتمكن العلماء من تحديد واحد في غضون العقد المقبل.

وتطلب فكرة إرسال مهمة فضائية إلى ثقب أسود يبعد نحو 25 سنة ضوئية، تقنيات متقدمة تتجاوز قدرات المركبات الكيميائية التقليدية.

والحل المقترح هو استخدام مركبة “نانوكرافت”، وهي مركبة صغيرة بوزن جرام واحد تتكون من رقاقة مدمجة وشراع ضوئي. يتم دفع هذه المركبة إلى سرعات فائقة تصل إلى جزء من سرعة الضوء بواسطة شُعاع ليزر عالي الطاقة مُوجه من الأرض، حيث يُشكل ضغط الإشعاع على الشراع القوة الدافعة للمركبة.

3 تحديات

وتقف أمام إرسال مهمة فضائية إلى ثقب أسود قريب 3 تحديات، الأولى تتعلق بتطوير مركبة “النانوكرافت”، وهو ما يتطلب بناء مصفوفات ليزر قوية ومكلفة، وتصميم أشرعة ضوئية تتحمل الإشعاع، بالإضافة إلى ابتكار تقنيات لنقل البيانات عبر مسافات هائلة، فيما يكمن الثاني في تحديد موقع الثقب الأسود والاقتراب منه، حيث أن تحديد موقعه عبر الموجات الجاذبية قد يكون غير دقيق، في حين أن التقنيات الكهرومغناطيسية قد توفر دقة أفضل، مع بقاء التحدي الأكبر هو كيفية إدخال المركبة في مدار ثابت حوله.

أما التحدي الثالث فيتعلق بتطوير أدوات علمية مصغرة للغاية لتتناسب مع حجم رقاقة “النانوكرافت”، مع ضمان قدرتها على جمع البيانات وإرسالها بفعالية إلى الأرض. ورغم هذه الصعوبات، تعد هذه المهمة فرصة ذهبية لاختبار النسبية العامة في بيئة مثالية.

ما هي الثقوب السوداء؟

أجسام فضائية شديدة الكثافة، ذات جاذبية هائلة تمنع حتى الضوء من الهروب منها وتتكون عادة عندما ينهار نجم ضخم على نفسه بعد نهاية عمره.

خصائصها:

لا يمكن رؤيتها مباشرة لأنها لا تصدر ضوءاً.

تُكتشف من تأثيرها على ما حولها مثل جذب النجوم أو تشويه الضوء.

لها ما يُسمى بأفق الحدث نقطة اللاعودة، لا شيء يخرج منها.

أنواع الثقوب السوداء:

ثقوب نجمية: تتشكل من انهيار نجم ضخم.

ثقوب فائقة الكتلة: موجودة في مراكز المجرات مثل الموجود في مركز درب التبانة.

ثقوب متوسطة الكتلة: بين النوعين السابقين، أقل شيوعاً.

ثقوب أولية نظرية: يُعتقد أنها تشكّلت بعد الانفجار العظيم.

كيف تؤثر في الفضاء؟

تشوّه الزمان والمكان من حولها كما تنبأت النسبية العامة.

يمكنها سحب المادة من النجوم القريبة.

تخلق أقراصًا ساطعة من المادة تسمى “أقراص التراكم”.

هل هي خطيرة؟

نعم، على كل ما يقترب منها كثيرًا.

لكن لا “تبتلع” الكون كما يُشاع، بل تحتاج لاقتراب شديد منها لتؤثر عليك.

أشياء غريبة تتعلق بها:

الزمن يتباطأ قربها بشكل كبير.

لديها تفرد مركزي: نقطة ذات كثافة لا نهائية.

من المحتمل أن تكون ممرات دودية أو أبواباً لأكوان أخرى حسب بعض النظريات، لكنها غير مثبتة.

بهذه السرعة الهائلة، يمكن للمركبة الوصول إلى الثقب الأسود في غضون 70 عاماً، فيما تستغرق البيانات العائدة إلى الأرض نحو 20 عاماً إضافية، ما يجعل مدة البعثة الإجمالية تتراوح بين 80 إلى 100 عام.

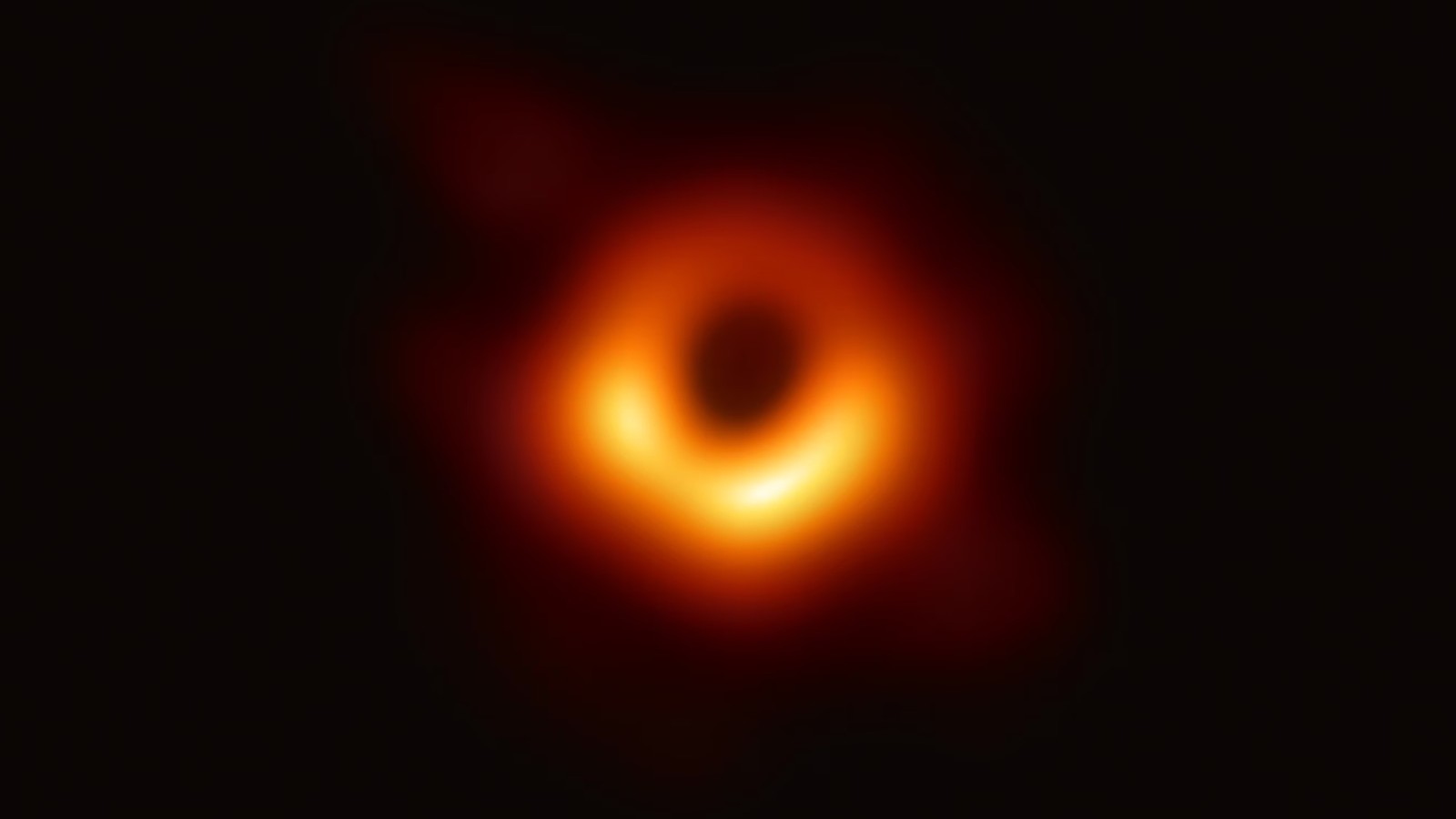

يقول بامبي إن التكاليف الحالية وحدها، لا سيما كلفة الليزرات اللازمة، قد تصل إلى تريليون يورو. أما تصنيع “النانوكرافت” نفسه، فهو يتطلب تكنولوجيا لم تُخترع بعد. لكن كما يشير، فإن المشككين قالوا سابقاً إن اكتشاف موجات الجاذبية أمر مستحيل، وها هي التكنولوجيا تثبت العكس بعد قرن كامل. كما ظن البعض أن تصوير ظل الثقب الأسود خيال، كنه أصبح حقيقة خلال 50 عاماً فقط.